|

|

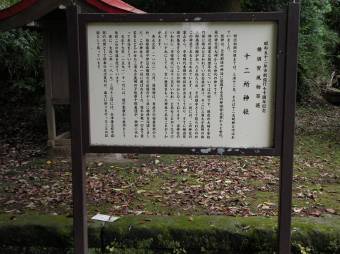

明治初期の頃までは、三浦十二天、または十二天明神と呼ばれていました。 祭神は、天地創造の神話に登場する天の神国常立尊から七世代、地の神天照大神から五世代の神々です 。神社の確実な創建年代については不明です。現在の大楠小学校門前に城山と言われている台地があり 、そこに三浦大介義明の弟三郎為清の館があったと伝えられ、 その鎮守として祭られたのがこの神社であると言われています。 また、一説には、この神社の裏山から、平安時代末期の布目瓦が出土しており、 すでに相当規模の集落をなしていたことが明らかになっております。 当神社のいわれに「平安時代には十二天といわれ」とあることがうなずけます。 いずれにしても、古い歴史をもった神社であることがうかがえます。 寿永元年(1182)8月、源頼朝は、妻政子の安産祈願のため、箱根権現や伊豆山権現など近国の十二社に特使を派遣しました。 この神社も、その一社に選ばれました。 源平合戦一の谷で勇名をとどろかせた三浦大介義明の子佐原十郎義連が、頼朝に代わって参詣をしています。 天正19年(1591)11月には、徳川家康から社領として朱印二石の寄進を受けています。 更に、文政2年(1819)3月13日には、会津藩主松平容衆の代理として郡奉行石沢義則が、 盛大に祭りを行ったことが記録として残っています 。 金精さまと呼ばれています |

|

|

|

|